第一作者:李佳宇、劉瑩、孫東雷

通訊作者:郭碩、薛小松、鄭蒙蒙、章煒

通訊單位:內蒙古大學,中科院上海有機化學研究所,四川大學

論文DOI:10.1021/jacs.5c09085

正文

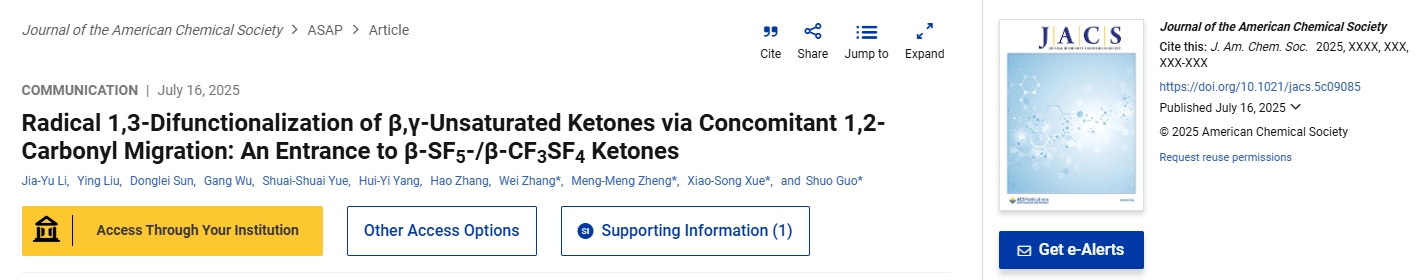

五氟硫基(SF5)作為近年來備受矚目的一種新穎的含氟基團,其理化性質遠超傳統含氟基團,與CF3相比,SF5具有更高的脂溶性和更強的吸電子能力,這使其在藥物分子設計中能顯著改善化合物的膜通透性和靶標結合能力。在醫藥、農藥和材料化學等領域,SF5衍生物已展現出巨大應用潛力。然而,SF5化合物的合成也面臨一定的挑戰,現有方法主要依賴直接氟化、砌塊法或自由基反應,但存在底物范圍窄、條件苛刻等問題。五氟硫氯(SF5Cl)作為一類常用試劑,盡管可參與自由基反應,但其與烯烴、炔烴的原子轉移自由基加成(ATRA)是目前最常見的反應類型。而如何將這一反應與遷移策略有效結合,仍是尚未攻克的研究難題。因為從原子組成來看,五氟化硫基具有較大的體積和吸電子的特性,這在常見的官能團中是比較少見且獨特的,獨特的結構意味著獨特的性質,導致其在遷移過程中表現出不同的行為特點,遷移難度也相對更高。

近日,內蒙古大學郭碩研究員、上海有機化學研究所薛小松研究員、鄭蒙蒙和四川大學章煒研究員等人在Journal of the American Chemical Society發表論文,他們合作開發了一種無需金屬參與的光誘導反應,通過β,γ-不飽和酮的1,2-羰基遷移實現自由基1,3-雙官能化,高效構建了一系列β-SF5-和β-CF3SF4-酮類化合物,部分產物展現出優異的抗癌活性。該工作創新性地將自由基遷移(RaM)機制與五氟硫基(SF5)官能化結合,提出 “SF5自由基加成-1,2-羰基遷移 - 氯原子轉移”的串聯路徑,一步實現多重鍵的組合去構筑C-S\C-C\C-Cl鍵。首次實現自由基介導的1,2-羰基遷移策略與五氟硫基化反應的交叉融合,成功實現β,γ-不飽和酮的1,3-雙官能化,這一突破填補了不飽和酮化學領域的研究空白,也為復雜含氟分子的模塊化合成提供了全新方法論;此外,通過溶劑效應(如DCE中的溶劑籠效應)和溫度調控(35℃利于目標產物,-20℃則生成異構體),實現產物的高選擇性合成;最后,合成的含SF5化合物5展現出優于臨床藥物的抗癌活性,同時通過DFT計算與控制實驗揭示反應機理,為同類反應設計提供理論框架,實現從合成方法到應用價值的閉環。

圖1.背景介紹。 圖片來源:J. Am. Chem. Soc.

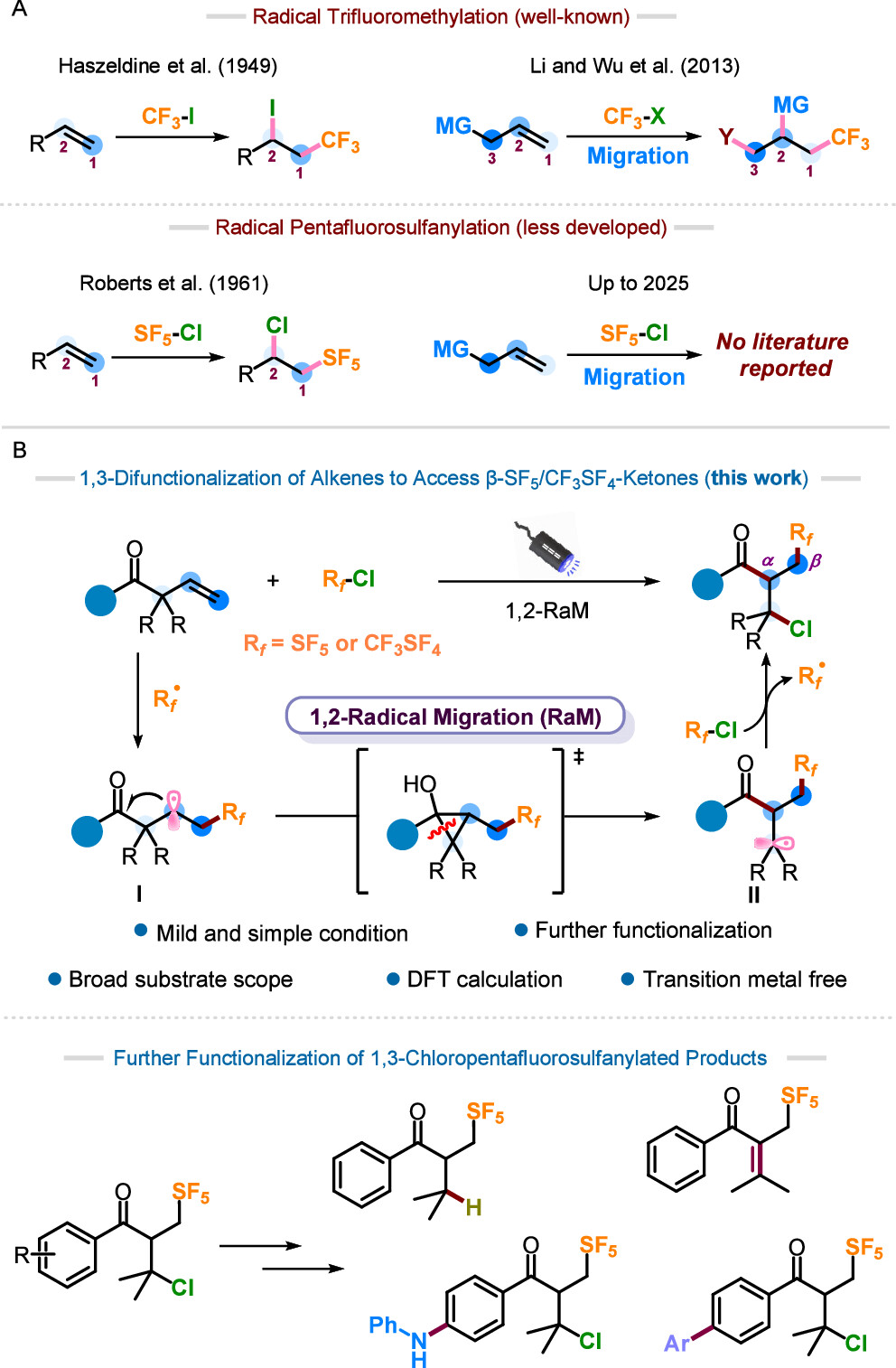

首先,作者以β,γ-不飽和酮1a與SF5Cl作為模板底物,對反應條件進行摸索。通過對光源、溶劑、溫度等關鍵參數進行條件篩選,發現在365 nm LED光照下,將1a與SF5Cl在DCE中反應,能以89%的產率得到1,3-氯五氟硫基化產物3a。其它溶劑的效果則較差,而像DCE、DCM和CHCl3等鹵代溶劑能進一步提高對3a的選擇性。此外,溫度也是控制區域選擇性的關鍵因素,在-20°C的低溫條件下,副產物3a'的產率可達54%,而正己烷則是生成3a'的最佳溶劑,產率為83%。

在確定了最優反應條件后,作者對反應底物的普適性進行考察。對于β,γ-不飽和酮,該反應適用于各種含有不同電性取代基的芳香族化合物、雜環化合物和烷基底物,以中等到良好的產率得到1,3-氯五氟硫基化產物。除SF5Cl外,CF3SF4Cl作為試劑時,底物適用范圍同樣廣泛。

圖2. 底物范圍的考察。 圖片來源:J. Am. Chem. Soc.

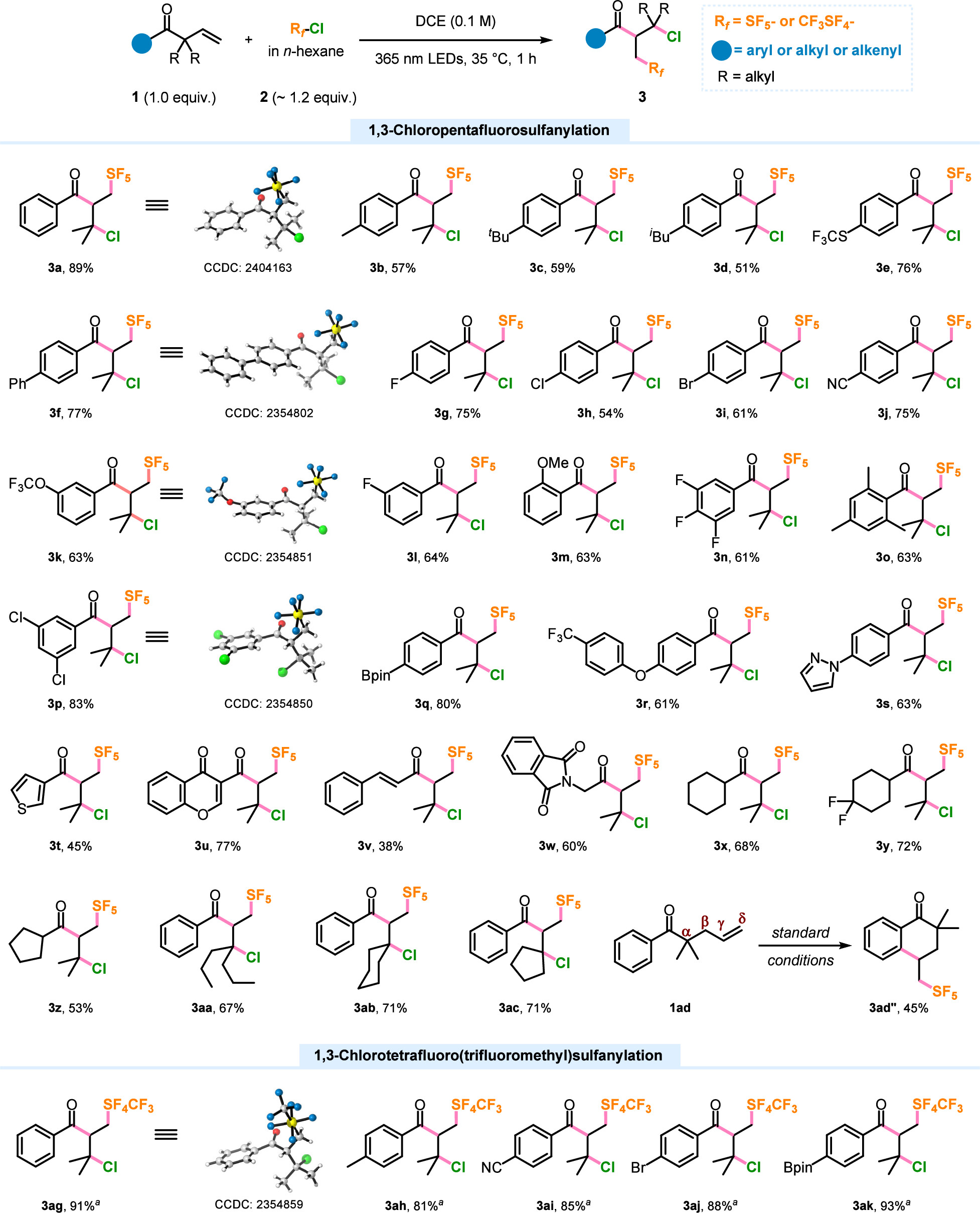

此外,該策略還適用于多種藥物活性分子的后期官能團化修飾,證明其在復雜分子后期官能化中的價值。

圖3. 生物活性分子的后期修飾。 圖片來源:J. Am. Chem. Soc.

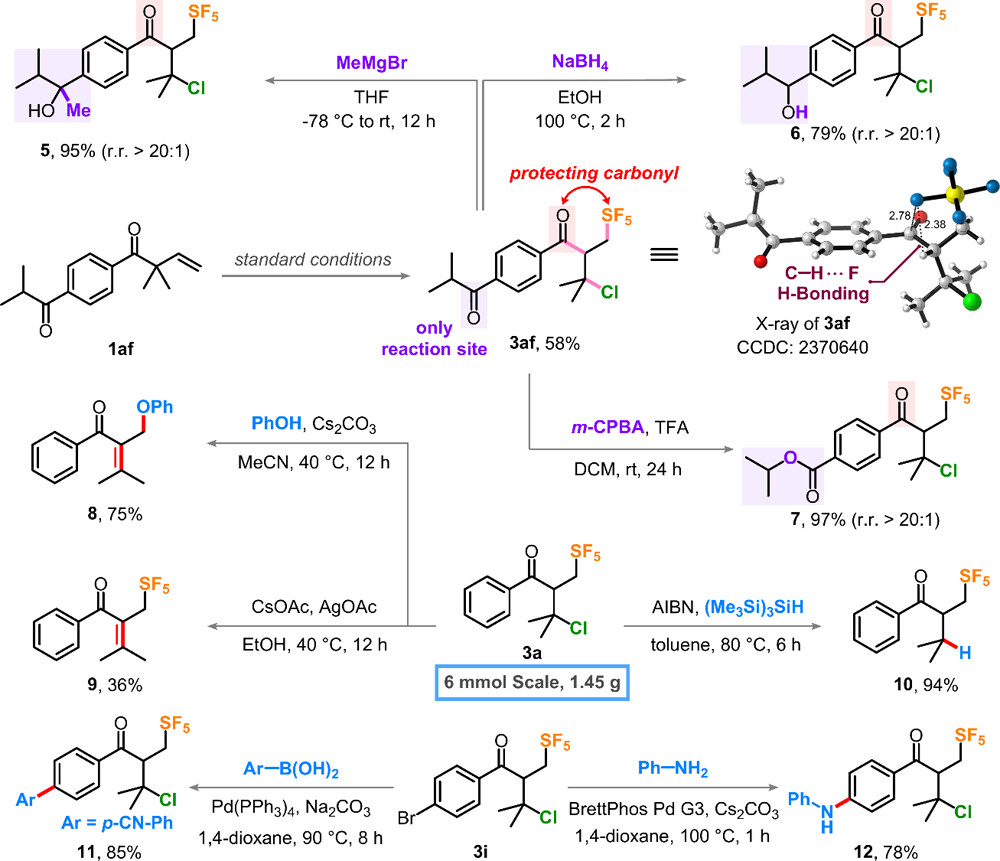

為了進一步驗證該反應的潛在應用價值,作者進行了放大實驗。反應成功放大至6 mmol,以克級產量高選擇性得到相應的產物。此外,作者對進行了一系列轉化,合成了多種高附加值的復雜化合物。其中,二羰基底物3af的衍生化在格氏加成、還原和拜耳-維利格氧化反應中表現出高的區域選擇性,反應更傾向于遠離SF5基團的羰基。通過單晶X射線衍射分析發現,化合物3af中CH基團與五氟硫基上的氟原子之間存在顯著的分子內C–H···F氫鍵,這種相互作用使SF5基團更靠近相鄰的羰基,起到酮保護基的作用,防止親核攻擊。此外,β位的偕二甲基可能進一步增加羰基周圍的空間位阻。

圖4. 產物的合成應用。 圖片來源:J. Am. Chem. Soc.

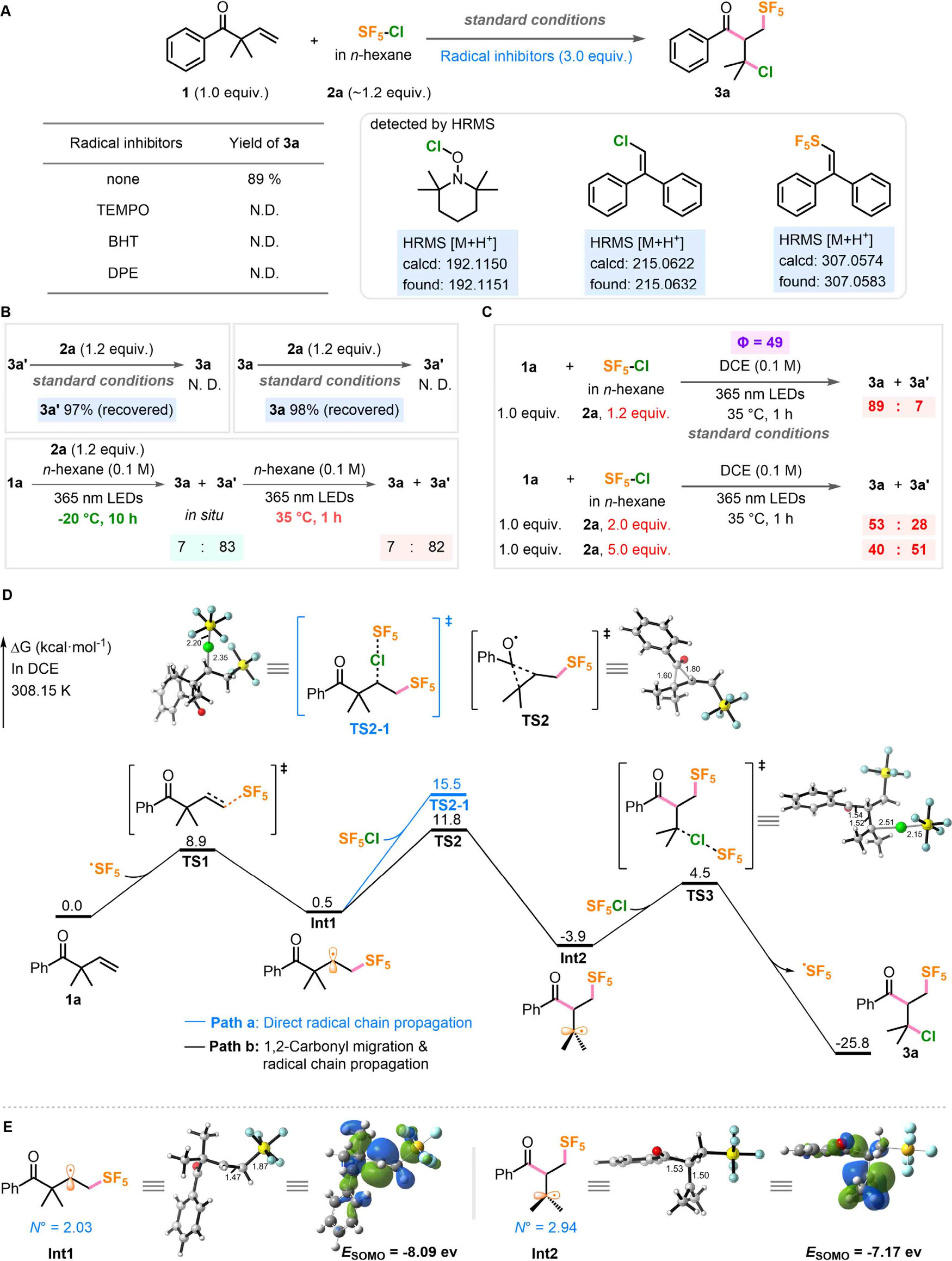

最后,作者進行了自由基捕獲試驗、量子產率測定、異構體轉化等實驗進一步對機理進行驗證,并提出了反應過程可能存在的機理。該反應的整體過程可分為三個關鍵步驟:自由基加成-羰基遷移-鏈傳播的串聯過程。DFT計算為反應機理提供了證據,解釋了反應的選擇性、溶劑效應和溫度影響:該反應中SF5自由基先與β,γ-不飽和酮的碳碳雙鍵加成形成中間體Int1,隨后通過能壘為11.3 kcal?mol-1的過渡態TS2發生1,2-羰基遷移,生成更穩定的叔碳自由基Int2;Int2因具有更高的單占分子軌道(SOMO)能量和全局親核性,更易從SF5Cl中奪取氯原子,通過能壘6.6 kcal?mol-1的過渡態TS3生成目標產物并再生SF5自由基,此路徑比Int1直接氯代(過渡態TS2-1,能壘15.0 kcal?mol-1)更有利;同時,鹵代溶劑可穩定TS2促進目標產物生成,非極性溶劑中過渡態能壘差異縮小導致選擇性反轉,低溫時兩種反應路徑能壘接近,高溫更利于羰基遷移,而增加SF5Cl濃度會促進Int1直接氯代降低選擇性。

圖5. 反應可能存在的機理。 圖片來源:J. Am. Chem. Soc.

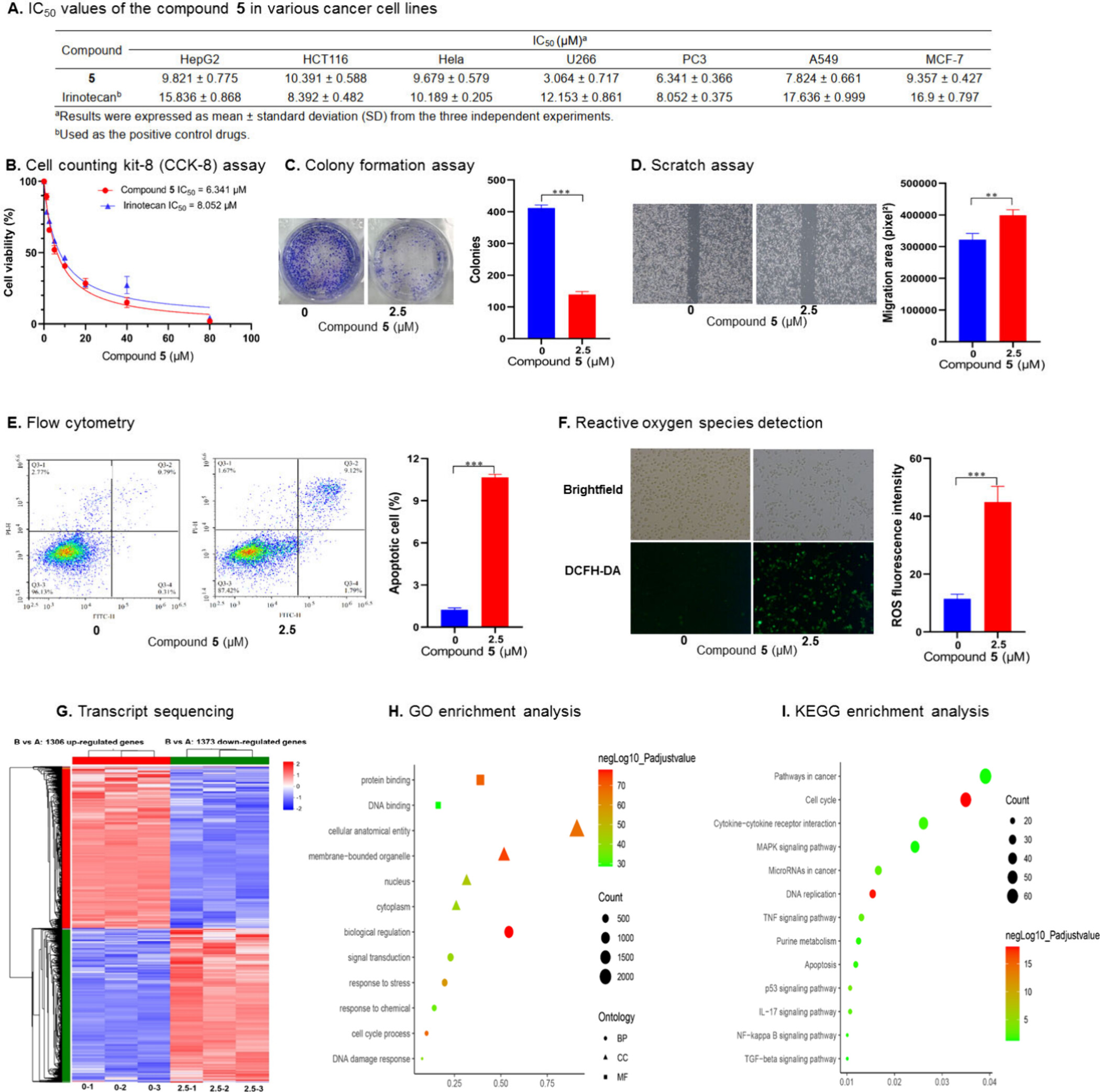

最后,化合物5在體外抗癌實驗中表現出優異活性,對U266骨髓瘤細胞的IC50值達3.06 μM,優于臨床藥物伊立替康;一系列的機制研究表明,該化合物具有潛在的抗腫瘤活性,這一發現為含SF5基團的抗癌藥物研發提供了重要線索。

圖6. 抗癌活性測試。 圖片來源:J. Am. Chem. Soc.

總結

這一成果近期發表在Journal of the American Chemical Society上,文章的第一作者是內蒙古大學博士研究生李佳宇、碩士研究生劉瑩和四川大學博士后孫東雷。

課題組介紹

郭碩研究員,博士生導師,鄭州大學獲碩士學位(2013),南開大學獲博士學位(2017),分別在美國印第安那大學(2017-2019)和密歇根大學(2019-2020)做博士后研究。獲得內蒙古自治區杰出青年基金項目,內蒙古自治區“新世紀321人才工程”,內蒙古自治區“英才興蒙”工程團隊;主持國家自然科學基金地區科學基金項目、中央引導地方科技發展資金、內蒙古自治區“高校青年科技英才”項目、多項橫向項目等。近年來,郭碩研究員圍繞含五氟硫基官能團化合物的合成與應用主題開展深入研究,對五氟硫基化試劑的穩定性、反應性及其內在規律性開展了系統研究,建立了多種新穎的合成策略或合成方法,取得了一系列原創性研究成果。近年來在國內外學術刊物上發表多篇SCI論文,包括Nat. Chem.、Nat. Commun.、 J. Am. Chem. Soc.、Sci. Adv.、Angew. Chem. Int. Ed.、ACS Catal.、Sci. China Chem.、Green Chem.等。

https://www.x-mol.com/groups/guo_shuo

本課題組常年招收師資博士后(https://rsc.imu.edu.cn/bshgz/ldzjs.htm),歡迎有機氟化學方法學感興趣的青年才俊咨詢聯系,請將個人簡歷發送至此郵箱:shuoguo@imu.edu.cn.

聲明:化學加刊發或者轉載此文只是出于傳遞、分享更多信息之目的,并不意味認同其觀點或證實其描述。若有來源標注錯誤或侵犯了您的合法權益,請作者持權屬證明與本網聯系,我們將及時更正、刪除,謝謝。 電話:18676881059,郵箱:gongjian@huaxuejia.cn